2025年01月15日

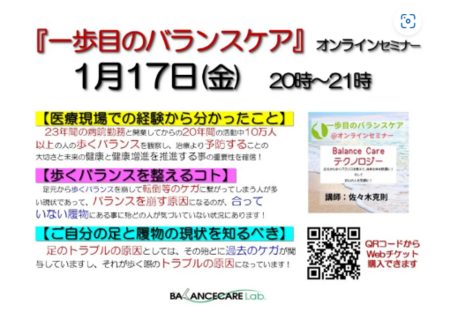

一歩目のバランスケア オンラインセミナーのお知らせ

1/17(金) 20:00~

一歩目のバランスケア

BALANCECARELab. バランスケアラボ代表の佐々木克則より、

毎月1回定期的に開催していますが、お伝えしたいことは、バランスケアテクノロジーの「バランスケア対応」をすることが、未来を元気に楽しく歩くために必須なコトです!

ただ、残念なことに、それが出来ている人は殆どいないのが現状なので、だからこそしっかりとお伝えしたく、毎月定期的に開催しています。

子どもの頃から健全な足育を考えた履物をしっかりと履く事で、安定したバランスの良い「足と身体」を育むことだ出来ます!

先ずは、ご自身の現状を理解し、今の自分に必要な事をすることが重要と思っています。

バランスケアテクノロジーは、元々は医療現場での「治療技術」から始まっているが故、予防、健康&健康増進と提案できることは沢山あります!

その人にニーズに合った、今一番必要なコトを提案させて頂きます!

是非、楽しんでお聞きください。

https://ticket.tsuku2.jp/events-detail/10055220708204

2025年01月06日

バランスケアキッズアーチサポート+ムーンスターキャロット

小学3年生の息子の上履きを新調しました。

ムーンスターのキャロット

https://www.moonstar.co.jp/store/products/detail/12130181

調整具がついているので、足に合わせてしっかりと固定できます。

靴(上履き)の中で足がずれてしまうと、足の指が使えなくなってしまい浮趾などの原因になってしまいます。

そこに

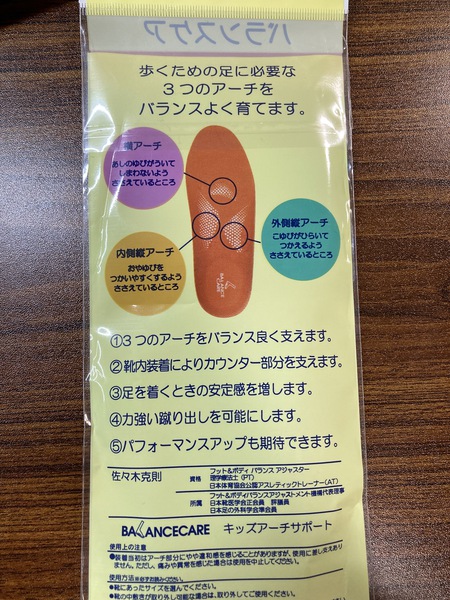

バランスケアキッズアーチサポート

を使用しました

バランスケアキッズアーチサポートはまだ不安定な子どもの足部をしっかりとサポートします

上履きを履いている時間は長いので、しっかり子どもの足をサポートしてくれる物を選んであげたいですね

バランスケアキッズアーチサポートはらくだで販売しています

子どもの足については…

https://rakudaamami.amamin.jp/e863241.html

2024年12月19日

アダプベースとバランスストーン

バランスストーン(飛び石)

思わず遊びたくなりませんか?

足の裏の使い方、バランス感覚を刺激します。

現代社会はバリアフリー化が進み凸凹が少なくなってきています。

子どもも高齢者も小さな凸凹で転倒してしまう事があります。

アダプベースやバランスストーンで、足を刺激して、バランス機能やアジリティ能力、怪我の予防につなげます。

2024年12月19日

歩幅の変化がもたらす脳への影響とは

歩くスピードや歩幅が脳の健康と関係していることをご存じですか?

現在、日本では軽度認知障害の方が推計で400万人にのぼり、高齢化の進行とともにさらに増加すると予測されています。歩幅の縮小や速度の低下は、認知機能の低下や認知症リスクの増加と関連している可能性が指摘されています。日常の動作を見直すことが、脳の健康を守る第一歩になるかもしれません。

~なぜ歩幅が狭くなるのか?~

歩幅が狭くなる主な原因には、筋力の低下、柔軟性の不足、バランス感覚の低下などが挙げられます。特に、股関節や太ももの筋力が低下すると、大きく足を踏み出すことが難しくなり、歩幅が狭くなる要因となります。また、脚の柔軟性が低下することで、足を前に出す動作が制限され、結果として自然と歩幅が狭くなることもあります。

さらに、歩行速度の低下が、認知機能の低下や認知症リスクの増加と関連していることが研究によって示されています。また、歩幅が狭くなることは、脳の前頭葉や海馬の萎縮、血流の減少と関係しており、これが記憶力や注意力の低下につながる可能性があります。さらに、歩行は脳に刺激を与える重要な活動であり、歩く頻度が減ると脳の活動が低下し、認知機能への影響が懸念されます。

「NESTA JAPAN メールマガジン」より

らくだでは、これに加えて歩幅の減少、歩行速度の低下の原因に

靴の問題

『靴があっていない』

『靴がちゃんと履けていない』

事もあると考えています。

実際、バランスケア対応後に歩幅も歩行スピードも向上します。

ですので、足のトラブルの予防だけでなく

認知機能の低下の予防効果も期待できると考えられます。

身体や脳のトラブルを予防する為にも「足元」に目を向けていきたいと思います

現在、日本では軽度認知障害の方が推計で400万人にのぼり、高齢化の進行とともにさらに増加すると予測されています。歩幅の縮小や速度の低下は、認知機能の低下や認知症リスクの増加と関連している可能性が指摘されています。日常の動作を見直すことが、脳の健康を守る第一歩になるかもしれません。

~なぜ歩幅が狭くなるのか?~

歩幅が狭くなる主な原因には、筋力の低下、柔軟性の不足、バランス感覚の低下などが挙げられます。特に、股関節や太ももの筋力が低下すると、大きく足を踏み出すことが難しくなり、歩幅が狭くなる要因となります。また、脚の柔軟性が低下することで、足を前に出す動作が制限され、結果として自然と歩幅が狭くなることもあります。

さらに、歩行速度の低下が、認知機能の低下や認知症リスクの増加と関連していることが研究によって示されています。また、歩幅が狭くなることは、脳の前頭葉や海馬の萎縮、血流の減少と関係しており、これが記憶力や注意力の低下につながる可能性があります。さらに、歩行は脳に刺激を与える重要な活動であり、歩く頻度が減ると脳の活動が低下し、認知機能への影響が懸念されます。

「NESTA JAPAN メールマガジン」より

らくだでは、これに加えて歩幅の減少、歩行速度の低下の原因に

靴の問題

『靴があっていない』

『靴がちゃんと履けていない』

事もあると考えています。

実際、バランスケア対応後に歩幅も歩行スピードも向上します。

ですので、足のトラブルの予防だけでなく

認知機能の低下の予防効果も期待できると考えられます。

身体や脳のトラブルを予防する為にも「足元」に目を向けていきたいと思います

2024年12月10日

子どもの足

子どもの足

子どもの足はとても柔らかい状態です。

まだアーチ(足部のアーチ、いわゆる土踏まず。足には3つアーチがあります)の形成過程で不安定な状態です。

そんな状態の足で履く「靴」や「サイズ」に関して日本ではなかなか理解されていない事があります。『バランスケア対応』です。

子どもたちが履く靴(上履きや体育館シューズ)の多くはヒモやマジックテープなど調整出来る機能がないものばかりです。

ましてや、すぐに大きくなるから、と大きめの靴を選んでしまっていませんか?

そんな靴を履き続けていると足のトラブル(外反母趾や内反小趾)膝や股関節のトラブル、さらに姿勢の悪さや側弯症になってしまう可能性があります。

なかなか靴屋さんや幼稚園、保育園、学校では教えてくれない事も問題ではあると思いますが、そもそも靴合わせの重要性を知る人が少ない事が問題であると思います。

子どもの健康や未来の為に靴の事を考えてみませんか。

子どもの足はとても柔らかい状態です。

まだアーチ(足部のアーチ、いわゆる土踏まず。足には3つアーチがあります)の形成過程で不安定な状態です。

そんな状態の足で履く「靴」や「サイズ」に関して日本ではなかなか理解されていない事があります。『バランスケア対応』です。

子どもたちが履く靴(上履きや体育館シューズ)の多くはヒモやマジックテープなど調整出来る機能がないものばかりです。

ましてや、すぐに大きくなるから、と大きめの靴を選んでしまっていませんか?

そんな靴を履き続けていると足のトラブル(外反母趾や内反小趾)膝や股関節のトラブル、さらに姿勢の悪さや側弯症になってしまう可能性があります。

なかなか靴屋さんや幼稚園、保育園、学校では教えてくれない事も問題ではあると思いますが、そもそも靴合わせの重要性を知る人が少ない事が問題であると思います。

子どもの健康や未来の為に靴の事を考えてみませんか。